Wenn Farben verblassen, die Lesebrille nicht mehr hilft und das Sehen zunehmend unscharf wird, fragen sich viele Betroffene: Liegt die Abnahme der Sehkraft am Alter – oder steckt eine ernsthafte Augenerkrankung dahinter?

Der Graue Star (medizinisch: Katarakt) ist eine der häufigsten Ursachen für eine schleichende Verschlechterung der Sehschärfe.

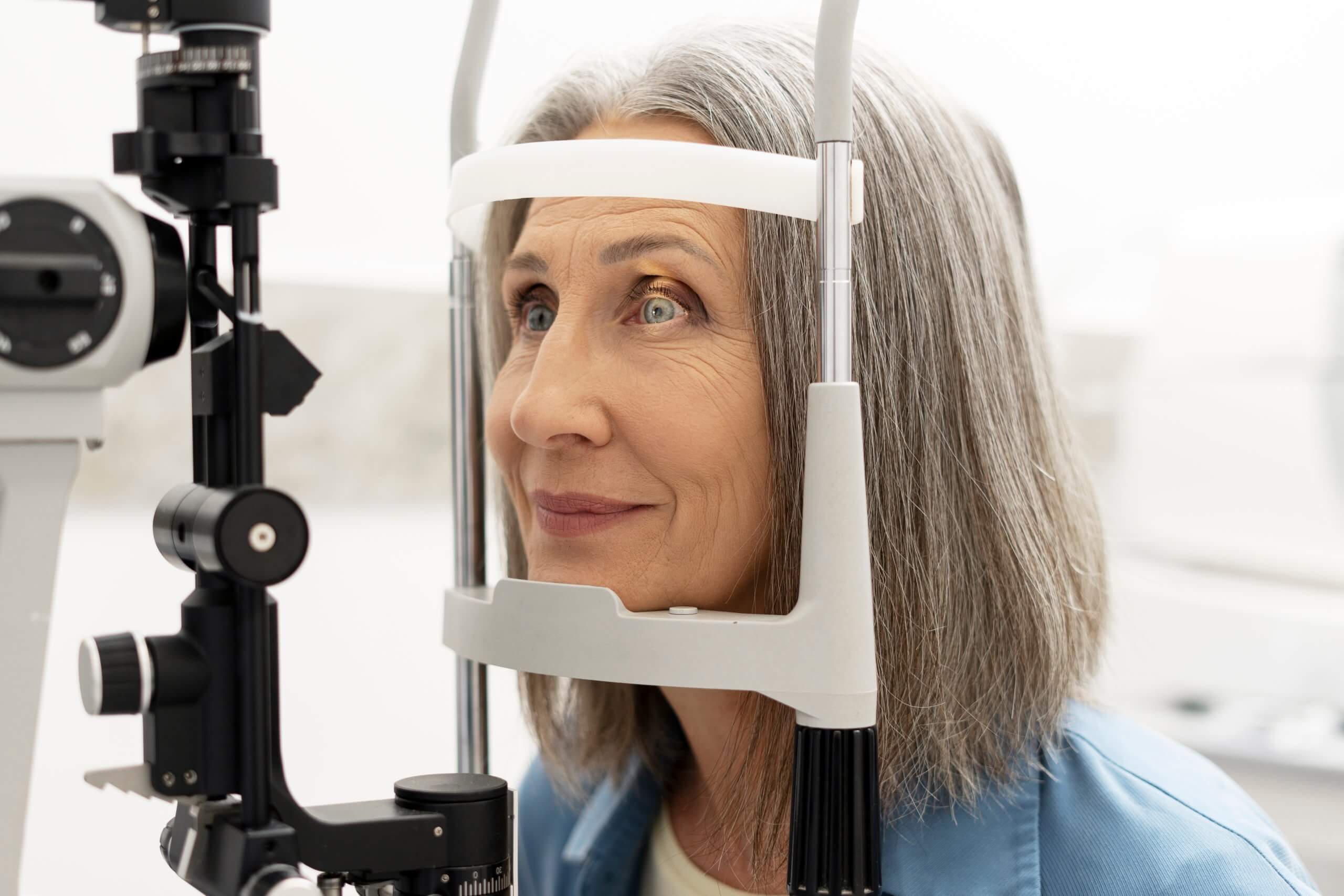

Die Diagnose wird durch eine umfassende augenärztliche Untersuchung gestellt. Dabei kommen moderne Geräte wie die Spaltlampe sowie verschiedene bildgebende Verfahren zum Einsatz, um die Augenlinse präzise zu beurteilen und mögliche Trübungen sichtbar zu machen.

In diesem Beitrag erfahren Sie, wie die Diagnosestellung abläuft, welche Verfahren dabei eingesetzt werden und warum eine frühzeitige Abklärung so wichtig ist – insbesondere, um andere Augenkrankheiten auszuschließen und die Sehkraft langfristig zu erhalten.

Sehvermögen im Blick: Warum erste Anzeichen des Grauen Stars ernst genommen werden sollten

Viele ältere Menschen nehmen Sehstörungen zunächst kaum ernst. Ein Schleier vor den Augen, Doppelbilder, zunehmende Blendempfindlichkeit oder Schwierigkeiten beim Lesen trotz angepasster Lesebrille werden oft als normale Alterserscheinungen abgetan.

Dabei kann eine getrübte Linse auf den Grauen Star hinweisen – eine altersbedingte Trübung der Augenlinse, die das Sehvermögen schrittweise einschränkt.

Unbehandelt kann die Katarakt zu einer schweren Sehbeeinträchtigung bis hin zur funktionellen Erblindung führen. Deshalb ist es entscheidend, die Diagnose Grauer Star nicht auf die lange Bank zu schieben. Eine frühzeitige augenärztliche Untersuchung schafft Klarheit und bietet Sicherheit, insbesondere wenn bereits andere Augenerkrankungen wie Glaukom (Grüner Star) oder Makuladegeneration vorliegen.

Der Startpunkt: Eine gute Anamnese beim Augenarzt statt Schnelltest

Bevor moderne Geräte zum Einsatz kommen, beginnt jede fundierte Diagnose mit einem Gespräch. Der Augenarzt fragt gezielt nach Ihren Beschwerden, Vorerkrankungen und Lebensgewohnheiten.

Dabei werden wichtige Hinweise gesammelt: Nehmen Sie Medikamente wie Kortison? Liegt eine Stoffwechselerkrankung wie Diabetes mellitus vor? Gab es früher Augenoperationen, Infektionen wie Röteln oder Unfälle am Auge?

Diese Anamnese liefert oft erste Hinweise darauf, ob eine Trübung der Augenlinse vorliegt und wie stark die Sehleistung betroffen ist. Auch familiäre Belastungen und berufliche Anforderungen fließen in die Beurteilung ein.

Die Spaltlampenuntersuchung: Zentrale Methode zur Diagnostik

Ein zentrales Instrument bei der Diagnose des Grauen Stars ist die Spaltlampe. Dabei handelt es sich um ein spezielles Untersuchungsgerät, das wie ein Mikroskop funktioniert und eine stark vergrößerte Betrachtung der vorderen Augenabschnitte ermöglicht. Durch einen fokussierten Lichtstrahl – die namensgebende „Spaltlampe“ – können Veränderungen an der Hornhaut, der Vorderkammer, der Linse und der Linsenkapsel präzise beurteilt werden.

Bei der Spaltlampenuntersuchung sitzt der Patient mit dem Kinn auf einer Stütze, während der Augenarzt das Auge durch das Gerät inspiziert. Dabei lassen sich selbst feine Eintrübungen der Augenlinse erkennen, die auf einen beginnenden Grauen Star hinweisen. Die Untersuchung verläuft vollkommen schmerzfrei, nimmt nur wenige Minuten in Anspruch und liefert dabei wertvolle Erkenntnisse über den Zustand der Augenlinse und mögliche Eintrübungen.

Ergänzend kann eine Vermessung der Augen mittels Biometrie durchgeführt werden, um die Brechkraft zu bestimmen – ein wichtiger Schritt für eine spätere Katarakt-Operation.

Auch der Augenhintergrund wird bei der augenärztlichen Untersuchung beurteilt, um andere Augenkrankheiten wie Makuladegeneration oder Glaukom auszuschließen.

Weitere Verfahren zur Diagnose: Welche Untersuchungsmethoden zum Einsatz kommen

Die Diagnose des Grauen Stars stützt sich auf verschiedene augenärztliche Verfahren, die zusammen ein vollständiges Bild vom Zustand der Augen liefern. Im Zusammenspiel ergeben sie eine sichere Entscheidungsgrundlage – nicht nur für die Behandlung, sondern auch für den richtigen Zeitpunkt der Therapie.

Sehschärfeprüfung

Der erste Schritt in der Diagnostik ist die Bestimmung der Sehschärfe (Visus). Dabei liest der Patient Buchstaben oder Symbole von standardisierten Sehtafeln ab.

Diese Untersuchung zeigt, wie gut das aktuelle Sehvermögen in der Ferne oder Nähe ist – und ob eine Einschränkung der Sehkraft vorliegt, die auf eine Trübung der Augenlinse hinweisen könnte.

Augenvermessung (Biometrie)

Im nächsten Schritt folgt die exakte Vermessung des Auges. Bei der sogenannten Biometrie handelt es sich um eine präzise Vermessung des Auges.

Dabei werden Parameter wie die Länge des Augapfels und die optische Brechkraft der Augenlinse erfasst, um sowohl die Diagnose zu unterstützen als auch die Grundlage für eine spätere Auswahl einer geeigneten künstlichen Linse (Intraokularlinse/IOL) im Rahmen einer Katarakt-Operation.

Augendruckmessung

Auch der Augeninnendruck wird routinemäßig überprüft, um Hinweise auf ein Glaukom (Grüner Star) zu erkennen. Erhöhte Werte können auf zusätzlichen Behandlungsbedarf oder andere Ursachen für Sehbeeinträchtigungen hindeuten.

Untersuchung des Augenhintergrundes

Mithilfe spezieller Linsen oder bildgebender Verfahren wie der optischen Kohärenztomographie (OCT) wird der Augenhintergrund untersucht.

Dabei können unter anderem Veränderungen an der Netzhaut oder Anzeichen einer Makuladegeneration erkannt werden – Erkrankungen, die ähnliche Symptome wie der Graue Star verursachen können.

Die Kombination dieser Verfahren erlaubt eine präzise Diagnose und bildet die Grundlage für eine individuell abgestimmte Behandlung.

Blick aufs Ganze: Was Ihr Allgemeinzustand mit einer Eintrübung der Linse zu tun hat

Die Linsentrübung entsteht nicht immer allein durch Alterungsprozesse. Auch systemische Erkrankungen wie Diabetes mellitus oder rheumatische Beschwerden können die Augenlinse beeinträchtigen. Ebenso kann UV-Licht über viele Jahre hinweg die Entstehung eines Altersstars begünstigen.

Eine umfassende Diagnose berücksichtigt daher auch den gesamten Gesundheitszustand. Denn nur wenn alle Einflussfaktoren bekannt sind, kann die richtige Entscheidung über mögliche Behandlungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel eine künstliche Linse, getroffen werden.

Wenn es nicht der Graue Star ist – aber etwas anderes

Verschwommenes Sehen, Lichtempfindlichkeit oder Doppelbilder können viele Ursachen haben. Neben dem Katarakt kommen auch andere Augenerkrankungen infrage: etwa Netzhauterkrankungen, Glaukom oder altersbedingte Veränderungen des Augapfels. Deshalb ist die Differenzialdiagnose so entscheidend.

Eine zuverlässige Abklärung der Ursache für die eingeschränkte Sehfähigkeit gelingt nur, wenn alle relevanten Bereiche des Auges sorgfältig untersucht und miteinander in Zusammenhang gebracht werden. Auch Kontaktlinsen, Fehlsichtigkeit oder Hornhautverkrümmung müssen berücksichtigt werden.

Erst wenn feststeht, dass die Trübung der Linse allein für die Sehprobleme verantwortlich ist, wird eine Behandlung des Grauen Stars in Erwägung gezogen.

Grauer Star erkennen und verstehen – vertrauensvolle Begleitung im AugenCentrum am Rothenbaum

Im AugenCentrum am Rothenbaum stehen Sie als Patient im Mittelpunkt. Unsere Fachärzte für Augenheilkunde Priv.-Doz. Dr. med. Johannes Gonnermann und Priv.-Doz. Dr. med. Tim Schultz gehen individuell auf Ihre Fragen ein, erklären die Ergebnisse der Untersuchungen nachvollziehbar und unterstützen Sie dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Eine Diagnose Grauer Star bedeutet nicht automatisch eine Operation des Grauen Stars. Oft genügt zunächst eine Beobachtung oder die Anpassung der Sehhilfen.

Sollte eine Katarakt-Operation notwendig sein, klären wir gemeinsam mit Ihnen alle Optionen. Dabei kommen moderne Intraokularlinsen wie die Monofokallinse oder Multifokallinse zum Einsatz – je nach Lebensstil und Bedarf.

Die Operation erfolgt in der Regel ambulant unter örtlicher Betäubung und dauert nur wenige Minuten.

Dank moderner Technik, umfassender Diagnostik und viel Erfahrung in der Augenheilkunde bieten wir Ihnen eine sichere und individuelle Betreuung von der ersten Untersuchung bis zur Nachsorge.

Vereinbaren Sie gern einen Termin zur augenärztlichen Untersuchung – für eine klare Sicht und eine fundierte Entscheidung.

FAQ – Häufige Fragen zur Diagnose des Grauen Stars

Die Diagnose erfolgt durch eine augenärztliche Untersuchung, bei der mithilfe der Spaltlampe die Augenlinse beurteilt wird.

Ergänzend kommen bildgebende Verfahren und eine Vermessung der Augen zum Einsatz. Ziel ist es, die Linsentrübung objektiv zu erfassen und andere Augenerkrankungen auszuschließen.

Ein Grauer Star entwickelt sich meist langsam. Eine sofortige Behandlung ist nicht immer nötig.

Entscheidend ist, wie stark die Sehfähigkeit beeinträchtigt ist. Ob und wann eine Operation des Grauen Stars sinnvoll ist, hängt vom individuellen Befund und dem persönlichen Leidensdruck ab.

Gemeinsam mit dem behandelnden Augenarzt wird auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse besprochen, ob der Austausch der getrübten Linse gegen eine künstliche Linse (Intraokularlinse) zum jetzigen Zeitpunkt empfehlenswert ist.

Zunächst wird die Sehschärfe überprüft. Dann folgt die Untersuchung mit der Spaltlampe, bei der die trübe Linse sichtbar gemacht wird.

Je nach Befund kann zusätzlich eine Biometrie zur Vorbereitung auf eine mögliche Katarakt-Operation erfolgen.

Ja, vor allem bei anfänglicher Abnahme des Sehvermögens oder bekannten Risikofaktoren wie Diabetes mellitus, Kortisoneinnahme oder höherem Alter.

Eine frühzeitige Diagnose kann helfen, das Sehvermögen langfristig zu erhalten und mögliche Behandlungswege rechtzeitig zu besprechen.